गालिब, एक ऐसा शायर जिसने अपनी 70 साल की ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा तंगहाली में ही काटा। Ghalib को जीते जी कितना पढ़ा गया या सराहा गया ये कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो दौर भारत में मुगलों, अंग्रेजों एवं भारतियों के मध्य चल रहे छोटे – बड़े युद्धों का था। लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि आजादी के बाद से इस देश के शायराना जगत में जितना गालिब को पढ़ा गया उतना शायद ही किसी दूसरे शायर को पढ़ा गया हो, ये कहना अतिशीयोक्ति नहीं होगी कि युवावस्था में कदम रख रहा कोई युवा जब भी शायरी का शौक पालता है या प्रेम पाश में फँसता है तो उसकी जुबां पर सर्वप्रथम ‘गालिब’ का कलाम ही आता है…!

मिर्ज़ा बेग असदुल्लाह ख़ान एक तुर्क बाप की औलाद थे जो अपने नाना के घर पले बढ़े। तेरह साल की उम्र में उनका निकाह एक नवाबजादी से हुआ और अपने अब्बा की तरह कुछ साल वो भी घरजमाई बन कर रहे। फिर दिल्ली चलें आये जहां उन्हें उर्दू फ़ारसी और अरबी भाषा का आलिम माना गया।

यह भी पढ़ें: ‘कोह-ए-नूर’ या ‘स्यमन्तक’ मणि

बेग साहब को फ़ारसी और अरबी पढ़ाने वाला एक फ़ारसी टूरिस्ट था जो भारत घूमने आया और इनके घर रहा। रहने खाने के एवज़ में इन्हें फ़ारसी अरबी पढ़ा गया।

बेग साहब दिल्ली तो आ गये किन्तु परले दर्जे के आलसी और नवाबी रंग-ढंग वाले थे। अंधाधुंध शराब पीना और जुआ खेलना बेग साहब की फ़ितरत थी। उधार लेना और ना चुकाना भी बेग साहब की एक खूबी थी। इसी कारण अनेक लेनदारों ने बेग साहब को कई बार इस चक्कर में पकड़वाया भी। बेग साहब जुआ उतना ही खेलते थे जितना उधार चुकाने लायक़ जीत लेते।

एक बार अँग्रेजों द्वारा संचालित दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ारसी और अरबी के अध्यापक की पोस्ट निकली। बेग साहब ने पोस्ट के लिए अर्ज़ी दी। हालत फाँके वाली जो थी। नौकरी मिल गई और पहले दिन बेग साहब पालकी में बैठकर विश्वविद्यालय पहुँचे।

गेट पर पालकी रुकवा दी और इंतज़ार करने लगे। लेकिन नाबाबी शौक ऐसे कि उतरे नहीं! कुछ देर बाद अँग्रेज़ प्रिंसिपल आया और पूछा “जनाब यहाँ क्यों रुके हैं”?

बेग : कोई इस्तेक़बाल करने नहीं आया हमारा…

प्रिंसिपल ने झिड़की लगाई और बोले : अमाँ मियाँ, अध्यापक हो नवाब नहीं…

बेग ने उसी पल नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, बोले- “ऐसी भी क्या नौकरी जिस में कोई इज्ज़त ही ना हो।

इन्हीं ‘मिर्ज़ा बेग असदुल्लाह ख़ान’ को ही ‘मियाँ नौशा उर्फ़ मिर्ज़ा गालिब’ के नाम से जाना जाता है।

यह भी पढ़ें: Kohinoor क्यों कहा जाता है ‘एक अभिशप्त हीरा’…?

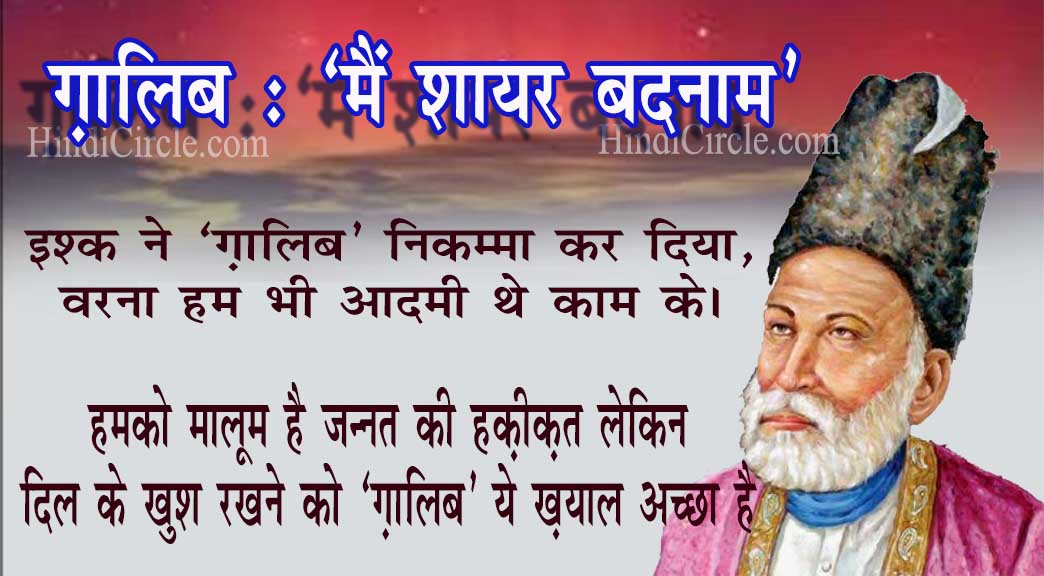

नौशे मिर्ज़ा ने फ़रमाया है-

“इश्क़ ने ‘ग़ालिब’ निकम्मा कर दिया

वर्ना हम भी आदमी थे काम के”

मिर्ज़ा बेग असदुल्लाह ख़ान उर्फ़ मियाँ नौशा उर्फ़ मिर्ज़ा ग़ालिब के चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह खां आगरा के गवर्नर थे। जिन्होंने बिना लड़े अँग्रेजों के समक्ष हथियार डाल दिये थे। उस समय लार्ड लेक के विरुद्ध 1803 में।

चूँकि चचा ने समर्पण किया था तो चचा की आस औलाद ब्रिटिश पेंशन की अधिकारी थी। इस मक़सद के चलते चचा ने मिर्ज़ा गालिब को गोद लिया।

इसके चलते 1826 में मिर्ज़ा कलकत्ता गये अंग्रेज़ी हुकूमत से गुहार लगाने कि पेंशन दे दो मियाँ। पेंशन ना मिली किंतु मिर्ज़ा ने दशकों तक हार ना मानी। १८५५ में रानी विक्टोरिया की शान में एक क़सीदा लिख उन्हें भेजा। क़सीदे लिखने पढ़ने में तो मिर्ज़ा माशा अल्लाह उस्ताद थे ही।

यह भी पढ़ें: ब्लफ-बुक : अनसंग हीरोज

उस्ताद तो वैसे वो ज़फ़र के बन चुके थे ज़ौक़ के इन्तेकाल के बाद।

1857 का ग़दर हुआ और उसके बाद अँग्रेजों ने दिल्ली से बड़ी मात्रा में मार काट मचाई। अधिकतम मोमिन खदेड़े गये या ख़ुदा को प्यारे हुए। इस दौरान ज़फ़र को रंगून भेज दिया गया। अनेक शहज़ादों के सर कलम कर लटकाए गए उस समय मिर्ज़ा गालिब को अँग्रेज़ गिरफ़्तार कर मुक़दमे के लिए ले गए।

मुक़दमे में कर्नल ब्राउन ने मिर्ज़ा से पूछा – क्या आप मोमिन है?

मिर्ज़ा ने उत्तर दिया- जनाब आधा ही मोमिन हूँ , गोया सुअर नहीं खाता किंतु शराब पीता हूँ।

ब्राउन ने गालिब को रिहा कर दिया। ग़ालिब ने आगे चल अँग्रेज़ की बड़ी चरण वंदना की।

उसी का एक शेर इरशाद है-

“हैं और भी दुनिया में सुख़न-वर बहुत अच्छे

कहते हैं कि ‘गालिब’ का है अंदाज़-ए-बयाँ और”

दिल्ली के गालिब म्यूजियम में यदि आप जाइएगा तो वहाँ एक रेशमी ईजारबंद देखिएगा। ईजारबंद यानी कमरबंद यानी नाड़ा।

मर्दों के नाड़े औरतों के नाड़े से अलैदा हुआ करते थे।

औरतों के लिए ईजारबंद में चाँदी के छोटे छोटे घुँघरु भी होते थे और इनमें सच्चे मोती भी टाँके जाते थे.

गालिब के ज़माने में फ़ैशनदार नाड़ो का क्रेज़ था। ग़ालिब भी कदाचित् अपना रेशमी नाड़ा बाहर लटकाए घूमते थे।

ये ईजारबंद छिपा कर नहीं पहने जाते थे। फ़िल्म राजा बाबू के शक्ति कपूर की भाँति बाहर लटका कर रखे जाते थे।

इसी ईजारबंद पर अनेक शायर इतने फ़िदा थे कि ना जाने कितने शेर लिख मारे, कुछ चुनिंदा शेरों पर गौर फ़रमाए-

“जफ़ा है ख़ून में शामिल तो वो करेगी जफ़ा

इजारबंद की ढीली से क्या उम्मीदें वफ़ा”

“अपनी तो यह दुआ है यूँ दिल की कली खिले

जो हो ईजारबंद की सच्ची, वही मिले”

(ये थोड़ा अश्लील शेर है)

पुरानी दोस्ती ऐसे ना खोइये साहब

ईजारबंद से ऐसे बाहर ना होइए जनाब

इस पोस्ट को पढ़ अपना नाड़ा ना टटोलने लगना हज़रात!

यह भी पढ़ें: भूमिहार कौन हैं | ये कहाँ से आए ?

मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मिर्ज़ा ग़ालिब के हुलिये का विवरण कुछ यूँ दिया है:

गालिब से जब मुलाक़ात हुई तो मिर्ज़ा पढ़ने लिखने में मशरूफ़ थे। मिर्ज़ा एक पचास साला सेहतमंद आदमी है, नाक नक़्श बढ़िया है। चंपई रंग के मिर्ज़ा के आगे के दो दांत टूटे हुए है। दाढ़ी पूरी है किंतु भरी भरी नहीं। सर घुटा हुआ है, यानी मिर्ज़ा गालिब टकले है। कुलाही पापख़ नुमा एक लंबी काली टोपी पहने हुए मिर्ज़ा चौड़ा सूफ़ेद पैजामा और ऊँट के बाल वाला चोग़ा पहने रहते है।

यानी मिर्ज़ा गंजी चंदिया वाले पोपले दढ़ियल शायर थे। नसीर भाईजान, (यानि नसीरुद्दीन शाह) सुन रहे हैं?

मिर्ज़ा गालिब ख़ुद को तुर्क मानते थे तो कभी-कभार मुग़ल भी कहते थे। इतना ही नहीं कभी जब ज्यादा चढ़ा लेते तो ख़ुद को सिपहसलार भी मान लेते थे। ये बात दीगर है मिर्ज़ा ने शमशीर कभी ना भाजी हो, अलबत्ता कागज कलम के ऐसे सिपाही थे जो आज भी अनेकों को अपने शेरों से ढेर किए रहते है।

मिर्ज़ा कितने बड़े तीसमारखां खानदान के थे; इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने १८२६ से अँग्रेज़ से पेंशन लेने की जो मुहिम छेड़ी, अनेक क़सीदे लिखे, कलकत्ता गये, तमाम पापड़ बेले। लेकिन वो पेंशन उन्हें साढ़े बासठ रुपये के रूप में ग़दर के हंगामे के बाद मिली। तीस साल की एक लंबी जद्दोजहद के बाद बासठ रुपये की पेंशन!

इसीलिए कहा है…

“हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले

बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले”

दिल्ली सल्तनत में एक रिवाज सा बन गया था कि मुग़ल बादशाह और उनके वो गुर्गे जो शमशीर पकड़ना भूल चुके थे, उन्होंने कलम उठा कर ख़ुद को शायर कहलाना शुरू कर दिया था!

ज़फ़र ने बाक़ायदा अपने लिए उस्ताद मुक़र्रर किए थे। ये शायर लोग गुट बना कर एक दूसरे पर शेर आदि से मुशायरे में एक दूसरे की लानत मनानत करते। ग़ालिब भी इसी परंपरा का हिस्सा थे, उस्ताद ज़ौक़ के प्रतिद्वंदी।

देहली की ये रिवाज रही है कि इधर ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी मसलन फ़ज़ल, ग़ालिब आदि जैसे मुफ़्तख़ोर पेटू बोटीबाज़ शराबी-कबाबी और तवायफ़ों के शौक़ीन लोग ही पटल पर छाये रहे हैं। कमोबेश यही हालत आज भी है। देहली में ऐसे मुफ़्तख़ोर लोगों की भरमार है जो शराब की चुस्कियों के साथ मुर्ग़ा बकरा ठूँस कर हौले से कहेंगे; देश के बुद्धिजीवियों का स्तर नीचे जा रहा है!!

ख़ैर; वापस गालिब पर। ग़ालिब वो शै थे जो हवा का रूख भाँपने में उस्ताद थे। अपने पीर ओ मुर्शीद ज़फ़र की दुर्गति के बाद भी वो दिल्ली में बने रहे। अँग्रेजी हुकूमत की चरणवंदना करते हुए।

यहाँ कुछ बानगी देखने योग्य है मिर्ज़ा के अँग्रेज़ प्रेम की:

- सैयद अहमद अबुल फ़ज़ल पर शोध कर रहे थे, गालिबसे संपर्क हुआ। ग़ालिब ने सैयद अहमद को लिख बतलाया; अमाँ यार, ज़माना बदल रहा है, अब टैम अँग्रेज़ का है। अँग्रेजी जी-हुज़ूरी कीजिए। सैयद अहमद ने वहीं किया और बदले में अँग्रेज़ से “सर” की उपाधि पाई।

- रामपुर के नवाब को भी मिर्ज़ा ने समझाया अँग्रेज़ की ख़िलाफ़त ना करें। नतीजा- ये घराना ग़दर के बाद भी पनपता रहा, फूलता रहा। बदले में इन्होंने ग़दर के बाद मिर्ज़ा का सौ रुपये का वज़ीफ़ा बांध दिया।

- मिर्ज़ा ग़दर के बाद दिल्ली में रहे। इस दौरान दास्ताँबू किताब लिखी। एक हर्फ़ अँग्रेज़ के ख़िलाफ़ ना लिखा। केवल नीची जात के लोगों को कोसते रहे।

- दिल्ली का रेसिडेंट जब ग़दर के बाद नियुक्त हो कर आया, मिर्ज़ा ने उसकी शान में क़सीदे लिखे- बाक़ायदा पढ़े। रेसिडेंट की मुग़ल बादशाह शाहजहाँ से तुलना की। हर ज़हीन मोमिन का ड्रीम शाहजहाँ है और हर कट्टर का औरंगज़ेब।

गालिब जब ये सब कर रहे थे तो उनके चेले पीर-ओ-मुर्शीद ज़फ़र रंगून में बैठे सर्द आहें भर कह रहे होंगे-

“वो पास से निकल गये मेरा हाल तक ना पूछा

मैं कैसे यक़ीं करूँ वो दूर जाकर रोये”

आपने इसे पूरा पढ़ा, इस पर आपसे ‘दाद खाज बीटैक्स ज़ालिम लोशन आदि चाहूँगा’!